I racconti di Moto.it: "Un cavallo e mezzo"

Impazzii, non ricordo bene perché.

Erano anni che minacciavo vanamente che un giorno o l’altro sarei uscito di senno finché, una mattina di aprile, diedi di matto.

Iniziai a sputare liquidi, a fare discorsi incoerenti e a strabuzzare gli occhi; erano sintomi evidenti di qualcosa: di una malattia, forse di un guaio, di cosa esattamente non lo so, credetemi.

Comunque impazzii e nulla rimase come era prima nella mia vita.

Non che la faccenda, poi, interessasse veramente a qualcuno: prima di impazzire, mi era stata più volte espressa la minaccia di un rapido sfratto per mandarmi in un centro di accoglienza all’aperto o presso un ospedale specializzato nella cura delle nevrosi tipiche della tarda età. Avevo quasi novant’anni, non ero poi così terribilmente decrepito e di certo non ero affatto pronto a sopportare quello che sarebbe accaduto di lì a poco; ma avevo visto Mussolini prendere il potere e poi crepare, assistito al crollo del muro, di fronte ai voli umani dai grattacieli in fiamme avevo pianto dense lacrime scivolate sul pavimento: cosa sarà mai passare la visita dallo specialista, mi dicevo. Era aprile, Diego mi poggiò entrambe le mani sulle spalle e mi ci portò, quasi spingendomi.

Lì, come temevo, mi torturarono a lungo e senza pietà.

Nessun rispetto per un anziano incolpevolmente incappato nei comuni acciacchi della senescenza. Ciò che mi stupì maggiormente, e che mi costrinse a trangugiare una cilindrata di amarezza, fu che nessuna riconoscenza per il mio onesto passato si intromise pietosamente tra Diego e lo specialista mentre tubi e cateteri mi violavano dall’interno e mi si guardava dentro con curiosa morbosità, discettando senza peli sulla lingua sulla mia irrecuperabile malattia. Ma la vecchiaia non è una malattia; come non lo è la giovinezza, fonte di tante storture nel comportamento, la cui freschezza è sinonimo di errori e di mali correggibili solo con l’accumularsi dell’esperienza, con la sconfitta dell’ignoranza e col recupero dell’umiltà necessaria per diventare maturi, affidabili. Io ai miei tempi venivo considerato affidabile; ora gli standard erano cambiati ed ero anziano, superato. Superabile da tutti.

Non sospirai lamenti mentre, contro la mia volontà, Diego e lo specialista mi denudavano, stracciando e separando violentemente quanto ciò che mi stava indosso non cadeva semplicemente ai miei piedi ma aveva bisogno di maggior impegno e cura per essere tirato via; una cura di cui non si fecero carico, dandomi nessuna importanza se non quella di oggetto di bramosia; mi si negava la stessa cura che si dedica ai pazienti cui il ritorno alla piena vita è desiderato dai familiari perché necessario, mentre io venivo immolato con la giustificazione che ormai avevo fatto il mio tempo: è vero, ho avuto un’esistenza lunga e gloriosa spargendo bene e soddisfazioni per anni e il mio ricordo nelle persone che mi hanno amato sarebbe indelebile e condito dall’immancabile lacrimuccia di rimpianto. Quando le vesti di un paziente vengono stracciate è per non rivestirlo mai più e iniziai ad aspettarmi mutilazioni: che puntualmente arrivarono.

Lo specialista, con il muto consenso di Diego, preparò i ferri lucidandoli; gli leggevo sul volto un malcelato piacere.

Ero nudo, inerme e vecchio.

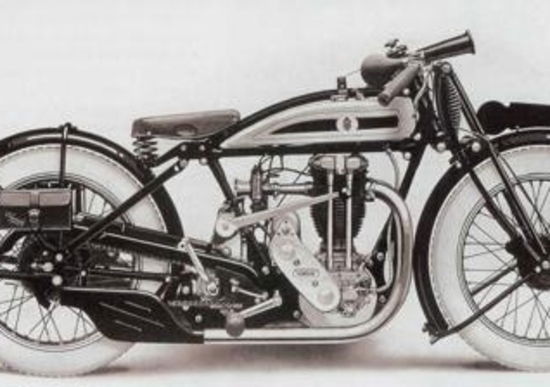

Fossi anche stato giovane la mia forza da cavallo, anzi: un cavallo e mezzo, non sarebbe stata comunque sufficiente a vincere la brutalità di questi due uomini che si accanivano su di me. In passato Diego, ma prima di lui suo padre, mi aveva fatto conoscere quanto la caparbia stoltezza degli esseri viventi possa portare a errori rovinosi e, con la stessa facilità con la quale li sì è generati, dimenticarli e rifarli d’accapo. Identici. Portavo sul corpo ancora le stimmate di quei gesti di presunzione, all’epoca giustificati con la benevolenza che si accorda ad un giovane rampollo di una ricca famiglia cui si vuole bene dalla nascita. In tempi ormai lontani, tollerai ogni sevizia e soddisfai tutte le giovani curiosità di un giovanissimo Diego fino a quando lui, arrivata la maggiore età, scomparve con la sua patente B in tasca. Lo rividi solo da sposato e dopo il funerale del padre.

Gli arnesi affondarono sulla mia superficie e si incastrarono; lo specialista fece proprie le mie intimità, scoprendo anfratti di me che neppure io avevo mai visto; ispezionava e rimuoveva lembi di me riponendoli disordinatamente sul tavolo operatorio quando di poca importanza, mentre quelli che avrebbero potuto avere ancora una qualche utilità li serbava sul panno bianco e venivano maneggiati con morbida attenzione.

Diego aveva uno sguardo che offendeva la decenza.

- Ora apriamo la testa – disse lo specialista.

Diego non si oppose, fece solo un cenno con gli occhi.

- Che ne farai, quando tutto sarà finito? – gli chiese lo specialista.

- Non lo so Danilo, le parti migliori le vendo… magari sto rottame mi frutta qualche euro. Adesso non parte nemmeno più, è totalmente inutile: nemmeno mio figlio di dodici anni lo vuole per girarci nel cortile di casa in campagna.

- Peccato. Mi ricordo che tuo papà lo ricevette in regalo da tuo nonno, forse valeva la pena ripararlo.

- Già… ma lo sai quanti debiti ha lasciato papà? Una montagna!

- Non è vero, e poi ti bastava accettare col beneficio d’inventario…

- Danilo, non rompere coi discorsi filosofici e tira via quella calotta…

Terminarono solo quando, a tarda sera e dopo tre caffè, rimase solo la targa a cinque cifre.

Oggi la mia testa orna una mensola di legno di castagno in una casa privata e gente incuriosita dal cilindro sdoppiato si ferma ogni tanto a darmi un’occhiata; io li guardo, loro mi guardano, io li vedo, loro no.

Il resto, qualcosa vive ancora ma non so dove, qualcosa è in uno scatolone, qualcos’altro è irrimediabilmente perso per sempre.

Diego no, non si è arricchito; mentre fa la coda al semaforo per andare al centro commerciale, sul sedile posteriore suo figlio gioca muovendo solo i pollici su uno schermo piccolo piccolo a pochi centimetri dal naso.

Ogni tanto gli scappa da chiedergli se gli piacerebbe avere un motorino, ogni tanto.

Poi no, è una cosa stupida. Meglio la macchina a diciottanni.

Antonio Privitera

Condivido

Condivido anche il commento numero 6. c'è solo da apprezzare.

Emozioni...

Ero bambino e affascinato da quel motore messo lì, quasi a stridere su quel telaio da bicicletta. Ma nulla ho potuto per salvarlo.