Made in England. La grande scuola inglese (2ª parte)

Riprendiamo l’argomento della scuola inglese dopo la prima parte della nostra storia.

Quando si pensa alle realizzazioni delle case britanniche degli anni Cinquanta e Sessanta viene spontaneo chiedersi quanto nel processo di graduale obsolescenza sia stato dovuto a una tenace attaccamento alla tradizione e quanto invece a un vero e proprio immobilismo tecnico.

I progettisti non si guardavano intorno per vedere quello che veniva fatto nel resto del mondo? O forse pensavano “abbiamo sempre fatto così e quindi va bene e continuiamo” o roba del genere? Forse però avrebbero anche fatto diversamente ma erano i dirigenti a non volere che ciò accadesse, sulla base di chissà quali convinzioni o per semplice miopia, magari abbinata alla supponenza di chi crede di essere sempre e comunque il più bravo? O forse semplicemente ai vertici aziendali avevano paura di fare gli investimenti necessari alla realizzazione e allo sviluppo di modelli completamente nuovi?

Illuminante a questo proposito (ma solo fino a un certo punto) è il libro scritto diversi anni fa da Bert Hopwood, famoso progettista, sulla industria motociclistica d’oltremanica e sulla sua decadenza, intitolato “Whatever happened to the british motorcycle industry ?”.

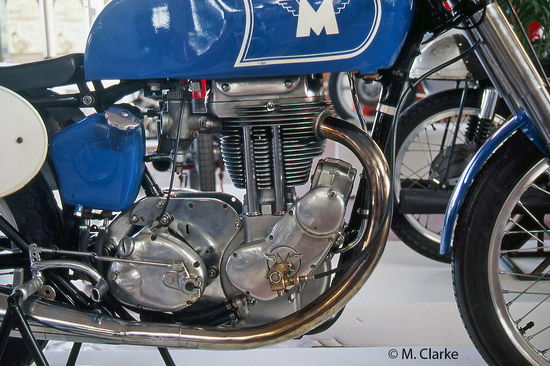

Comunque siano andate le cose, alcune moto inglesi sono non solo splendide realizzazioni ma addirittura autentiche pietre miliari nella storia delle due ruote. Dal punto di vista tecnico ci sono diversi aspetti che le accomunano tutte e che in diversi casi indicano chiaramente il loro paese d’origine, in aggiunta a ben noti dettagli come l’impianto elettrico con il positivo a massa (e non il negativo, come nel resto del mondo) e come gli organi di unione con misure diverse da quelle metriche.

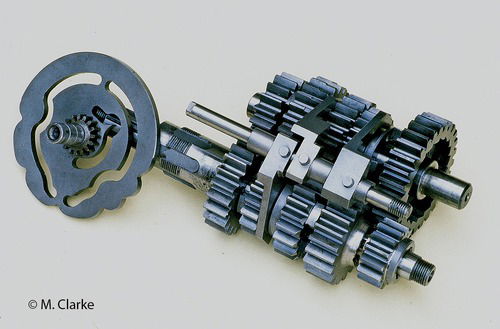

Quando in tutte le altre nazioni (USA esclusi) ormai da tempo il cambio era in blocco, ovvero alloggiato nella parte posteriore del basamento del motore, in Inghilterra continuavano imperterriti a utilizzare cambi separati. La BSA e la Triumph sono passate alla soluzione in blocco all’inizio degli anni Sessanta ma altre case, come la Norton, sono andate avanti fino alla fine.

La scatola del cambio in origine era fissata direttamente al telaio, come il motore, ma con attacchi differenti. Poi si è diffusa la soluzione che prevede il basamento del motore e la scatola del cambio fissati a due piastre di acciaio, a loro volta saldamente vincolate al telaio. Per regolare la tensione della catena primaria si spostava leggermente il cambio (nelle piastre i fori per le viti di fissaggio erano asolati); questo però comportava una variazione della tensione della catena finale, che doveva quindi essere regolata a sua volta…

Nella Norton Commando, per evitare che le forti vibrazioni del motore venissero trasmesse al telaio, tra quest’ultimo e le piastre venivano interposti grossi elementi elastici in gomma (sistema Isolastic). In questo modo però il forcellone, che era fulcrato nella parte posteriore delle piastre, presentava una lieve possibilità di movimento trasversale…

Mentre i costruttori europei e giapponesi adottavano sempre più diffusamente le trasmissioni primarie a ingranaggi, quelli britannici restavano testardamente fedeli a quella a catena. Tale soluzione consentiva l’impiego di cambi separati (e, se in blocco, non richiedeva lavorazioni molto precise e quindi tolleranze ristrette per quanto riguarda l’interasse albero a gomiti-primario del cambio). La catena primaria era alloggiata all’interno di una cartella che spesso era dotata di un semplice coperchio in lamiera e che in non pochi casi era fonte di trasudi o di perdite di olio.

I cambi erano, come da tradizione, sempre del tipo con presa diretta. Con la primaria e la finale a catena e il cambio separato, il “tiro” delle due catene, se piazzate da lati opposti, tende a portare fuori allineamento il cambio, con forti sollecitazioni a livello delle piastre e degli attacchi. Per evitare questo, nelle moto inglesi l’entrata e l’uscita del moto erano poste dallo stesso lato. Il manicotto di uscita, coassiale all’albero primario, era cioè disposto dallo stesso lato della frizione, dietro la quale veniva a trovarsi.

Una interessante particolarità dei cambi inglesi, che li differenziava da quelli realizzati dagli altri costruttori, era costituita dall’impiego di una piastra selettrice fulcrata al posto dell’usuale tamburo selettore.

Nei motori dei classici bicilindrici britannici degli anni d’oro venivano impiegate alcune soluzioni decisamente particolari, “lanciate” dal primo Triumph a due cilindri paralleli di Edward Turner, apparso nel 1937.

Si trattava innanzitutto delle bielle, non in acciaio, ma forgiate in lega di alluminio, presumibilmente per ridurne il peso. I costruttori britannici hanno continuato fino agli anni Settanta con questa soluzione, decisamente controcorrente rispetto al resto del mondo. In genere nel piede non vi era una boccola; lo spinotto lavorava quindi direttamente sulla lega di alluminio. La testa, che lavorava su bronzine, era scomponibile e il cappello era quasi sempre in acciaio o in ghisa. Questa soluzione veniva impiegata per contrastare in una certa misura la dilatazione a caldo della testa che, per via dell’elevato coefficiente di espansione termica dell’alluminio, tendeva ad essere piuttosto considerevole.

Quasi tutti i bicilindrici inglesi erano dotati di due soli supporti di banco. L’albero a gomiti aveva le manovelle a 360° (i perni di biella erano cioè allineati) ma di norma non veniva impiegato alcun supporto centrale, come avviene invece nei motori moderni dotati di questa architettura. Col crescere delle cilindrate e delle potenze (quasi tutti questi motori erano in origine di 500 cm3) l’albero, che era dotato di un grosso volano centrale, era soggetto a elevate sollecitazioni che generavano flessioni di entità tutt’altro che trascurabile; i due cuscinetti di banco non è che avessero sempre una lunga vita. Solo gli AJS e i Matchless, perfettamente uguali, avevano un terzo supporto di banco collocato centralmente e munito di una bronzina.

Oggi la lubrificazione della maggior parte dei motori è a carter umido, con coppa ben separata dalla camera di manovella, ma non mancano certo eccellenti esempi di impiego di circuiti a carter secco. Quest’ultimo sistema viene adottato per ragioni di ingombro e, spesso, per ridurre le perdite dovute allo sbattimento.

Nelle classiche moto inglesi la lubrificazione era pressoché invariabilmente a carter secco (le eccezioni sono costituite quasi esclusivamente da alcuni monocilindrici di piccola cilindrata). La soluzione veniva impiegata più che altro per tradizione. In fondo derivava dai sistemi a perdita impiegati agli albori del motociclismo, modificati mediante aggiunta di un serbatoio di raccolta olio e di una pompa di recupero.

Meritano un accenno infine i grossi monocilindrici, nei quali l’albero a gomiti era di norma in cinque parti e con perno di biella che veniva unito ai volantini mediante superfici di unione (che talvolta erano troncoconiche) e grossi dadi di ritegno. Gli inglesi sono andati avanti su questa strada quando già da tempo negli altri paesi (USA esclusi) la soluzione era considerata obsoleta e i costruttori erano passati tutti ad alberi in tre parti con perno di biella cilindrico montato per forzamento alla pressa.

Un discorso analogo vale per l’impiego, ancora negli anni Sessanta, di un anello riportato nella testa di biella, quando nel resto del mondo la pista di rotolamento dei rulli era ricavata direttamente in quest’ultima.

La storia delle classiche moto britanniche del passato ha visto uno sviluppo che non ha mai modificato sostanzialmente gli schemi costruttivi apparsi molto tempo prima e con gli anni divenuti obsoleti. Ad esempio, nel caso dei motori di serie la distribuzione è sempre rimasta ad aste e bilancieri (nel dopoguerra l’unica eccezione è costituita dal bicilindrico Sunbeam); evidentemente era vietato anche solo pensare di collocare uno o due alberi a camme nella testa…

Qualcosa di questa grande scuola è però rimasto; basta pensare ai cerchi delle ruote, il cui diametro viene sempre indicato in pollici…

![Carburanti alternativi, e-fuel, idrogeno ed energie rinnovabili [DOSSIER] Carburanti alternativi, e-fuel, idrogeno ed energie rinnovabili [DOSSIER]](https://cdn-img.moto.it/images/27263404/SQUARE/43x/bmw-2.jpg)