1978: in viaggio nel Mediterraneo Occidentale con le Vespa PX

Alla fine partimmo, i primi di settembre, di pomeriggio, senza un itinerario preciso. Partimmo e basta, l’avevamo detto, eravamo d’accordo, saremmo partiti…

Eravamo in tre, io, Gian Giacomo e Alessandro. A luglio avevamo superato l’esame di maturità ed eravamo indecisi sulla scelta della facoltà. Allora non si parlava ancora di numero chiuso e c’era molta fiducia nel futuro. Io e Gian Giacomo avevamo esperienza di fuoristrada perché avevamo corso nel campionato regionale di Regolarità (oggi Enduro) con i nostri SWM 125. Alessandro invece preferiva le stradali, più veloci. Non amavamo molto le Vespe: non le consideravamo vere moto ma allora erano viste come mezzi adatti a lunghi e avventurosi viaggi. Sotto le “chiappe” c’era spazio per ricambi, medicinali e per l’utilissima ruota di scorta.

I nostri ultimi anni di liceo a Bologna furono caratterizzati da grandi cambiamenti e lotte politiche. Erano gli anni degli hippie nostrani, della libertà e della contestazione, che in qualche modo crearono un clima favorevole all’idea di un lungo viaggio in paesi lontani, per dirla con Giorgio Gaber. Eravamo probabilmente gli ultimi seguaci di Kerouac, eredi inconsci di una generazione beat percepita da bambini, ma non vissuta, che perpetuava ancora per inerzia questi stimoli di avventura vagabonda. Il rally Parigi-Dakar esordì l’anno successivo. Cominciammo così a pensare a un viaggio in Vespa, un mezzo autonomo che avrebbe dovuto portarci, in libertà, abbastanza lontano.

Ma dove andare? Pensammo subito all’Africa, meta ideale per un viaggio avventuroso. Andare in Africa, in Vespa sarebbe stato perfetto! Perciò ne ordinammo due, una P200E rossa per Gian Giacomo e una P150X bianca per me, Alessandro sarebbe stato caricato a turno. Passammo l’estate prima della partenza a fare chilometri girovagando qua e là con il solo scopo di completare il rodaggio per poter fare il primo tagliando. Preparammo le nostre Vespe sigillando parti del motore con silicone e organizzando lo spazio vicino alla ruota di scorta con pezzi di ricambio e medicinali. Comperammo le carte Michelin di Francia, Spagna, Marocco, Algeria e Tunisia. Questo era infatti l’itinerario stabilito: il giro del Mediterraneo occidentale. L’idea originaria era più ambiziosa: avremmo voluto compiere l’intero perimetro, ma scoprimmo che attraversare la Libia era praticamente impossibile. Allora non esistevano i GPS, i telefoni cellulari e internet; le foto si facevano su pellicola (avremmo dovuto averne tante in più!).

Il mese d’agosto si stava concludendo: furono eletti il nuovo Papa, Giovanni Paolo I, e il Presidente Pertini; ci avvicinavamo così inesorabilmente al giorno che avevamo previsto per la partenza. Tra noi qualcuno era molto deciso, qualche altro più dubbioso, cominciammo anche a essere un po’ preoccupati. La decisione però era stata presa, non si poteva più tornare indietro, gli amici lo sapevano e alla mia bellissima fidanzata dicevo: “Non ti potrò chiamare chissà per quanto tempo….ma ti porterò qualcosa dall’Africa se e quando tornerò….”.

Partimmo, nel pomeriggio, verso una destinazione che non era chiara a nessuno. Saremmo andati verso l’Africa, verso Gibilterra; non avevamo tappe, ci saremmo fermati solo quando saremmo stati stanchi di guidare. Non avevamo certezze, ma Travelers Cheques sufficienti per tornare a casa in qualche modo se qualcosa fosse andato male, questo ci confortava.

Da Bologna prendemmo l’autostrada per Firenze, poi verso La Spezia, Genova e tutta la Liguria fino al confine francese. Arrivammo a Menton di notte; dormimmo (male) in tenda sul ciglio della strada.

L'avevamo montata alla luce della luna, filtrata da un boschetto, quindi praticamente al buio, in fretta e furia. Non ci eravamo resi conto che il terreno era in pendenza, e così durante il sonno i corpi lentamente si accatastarono a valle.

La prima tappa, da Bologna (I) a Mentone (F), di circa 500 chilometri, era conclusa. Il nostro viaggio era iniziato, ma non avevamo pianificato altre soste e itinerari con precisione. Avremmo viaggiato, ci saremmo fermati per vedere qualcosa oppure perché stanchi di guidare. Volevamo arrivare a Tunisi, ma non avevamo idea del tempo che sarebbe occorso e delle strade che avremmo trovato, tutte le informazioni allora si potevano ricavare solo dalla carta Michelin.

La mattina facemmo un maldestro tentativo di colazione con latte liofilizzato bollito sul microscopico fornellino a gas. Una brodaglia imbevibile. Ce ne liberammo per sempre seguendo il principio del motociclista puro: "se non sei sicuro che una cosa ti serva, non portartela dietro!"

Dopo ci rifacemmo con croissant e Rothmans rosse, che allora non erano importate in Italia. Da Menton ripartimmo, “idealmente” diretti verso Barcellona. Senza navigatore era facile confondersi, sbagliare strada, allungare un percorso, soprattutto nei centri abitati potendo solo guardare la cartina. Era anche un problema mantenere costantemente il contatto visivo tra le nostre due moto: infatti, se ci fossimo persi, non avremmo potuto telefonarci, come si fa oggi con il cellulare, e ritrovarsi sarebbe stato piuttosto complicato.

Arrivammo stanchi a Montpellier, dove facemmo rifornimento; volevamo però raggiungere la Spagna, ci mancavano ancora circa 200 chilometri per passare i Pirenei e raggiungere Figueras, primo centro abitato dopo il confine spagnolo.

Arrivammo sfiniti la sera tardi e ci infilammo nel primo hotel che incontrammo. La tappa da Mentone a Figueras, di quasi 600 chilometri, fu piuttosto dura. Avevamo deciso, tuttavia, che questa prima parte del viaggio sarebbe stata più che altro un trasferimento verso la Spagna e l’Africa.

La mattina seguente proseguimmo per Barcellona, una tappa breve di circa 150 chilometri. La Vespa rossa ebbe alcuni problemi tecnici, così decidemmo di farla controllare in un centro di assistenza Piaggio che avremmo sicuramente trovato in questa grande città, forse sarebbe anche stata l’ultima possibilità di fare un controllo generale alle moto prima del passaggio in Africa.

Fummo accolti con entusiasmo dall’officina Mateu a Barcellona, che decise di sostituire il pistone della P200E. Questo modello non era ancora importato in Spagna, così dovemmo attendere l’arrivo del pezzo di ricambio inviato da Europ Assistance per via aerea. Ci stabilimmo in un campeggio sul mare, a Castelldefels, subito a sud di Barcellona, dove passammo alcuni giorni di relax in attesa della riparazione. Ogni giorno si andava al vicino aeroporto per vedere se il nostro pistone fosse arrivato dall’Italia. Per il resto facemmo un po’ di mare e visitammo Barcellona. Alessandro ci obbligò a mangiare la Paella della Casa Costa, perché sosteneva essere la migliore della città. In quel periodo la Spagna stava abbandonando il regime dittatoriale del Generale Franco: quell’estate, il nuovo Parlamento iniziò a formulare la nuova Costituzione, che fu approvata in dicembre. Il clima che si respirava era molto allegro e festoso, con molta musica e tanti concerti per le strade, gente in giro nelle piazze e nelle ramblas in quella ancora calda fine estate del 1978.

Ci riposammo, eravamo felici e carichi d’entusiasmo per la nostra impresa. Andammo anche in discoteca, ma non fummo fortunati con un gruppo di belle ragazze spagnole. Pazienza, dovevamo ripartire al più presto. La Vespa rossa fu riparata, quella bianca controllata; cambiammo l’olio e le candele, facemmo provare ai meccanici di “Vespa Mateu” le nuove Px che presto sarebbero arrivate anche da loro in Spagna. Ci consegnarono le moto con due vistosi adesivi “Vespa Mateu” per reclamizzarli durante il nostro viaggio. Non li togliemmo mai più.

La mattina successiva partimmo alla volta di Valencia, lungo una bella strada sul mare. Arrivammo puntuali all’uscita di un liceo, giusto in tempo per prendere il figlio di un amico del padre di Alessandro. Parcheggiammo, davanti alla scuola, le nostre vespe cariche di bagagli e taniche in ferro – molto “africane” – pensando di attrarre l’attenzione degli studenti che uscivano; invece nessuno si curò di noi, ma almeno fummo ospitati per un pranzo eccellente dal padre del ragazzo.

Ripartimmo diretti a Granada passando per strade interne, lontano dal mare. È difficile ricordare con precisione l’itinerario, ma percorremmo strade secondarie su altipiani. Passammo per Jumilla, Caravaca, Galera e Guadix fino a Granada. Fu insomma una tappa molto interessante, fuori dal traffico delle grandi strade. Il nastro d'asfalto correva per chilometri e chilometri sempre dritto, a volte tra oliveti ben curati, a volte tra aride pianure color tufo. Capitava di incrociare un altro veicolo dopo un quarto d'ora di assoluta solitudine, sembrava di rivivere qualche scena famosa del film "Professione reporter" di Antonioni.

Il giorno successivo scendemmo a sud passando per Loja, e raggiungendo Malaga sulla Costa del Sol. Proseguimmo sulla strada costiera passando da Marbella fino ad Algesiras, da dove partono i traghetti per attraversare lo stretto di Gibilterra. Dalla strada che costeggiava il mare si poteva vedere la costa del continente africano. Lì cominciammo a sentire di aver fatto molta strada e di essere davvero lontani da casa. Traghettammo per Ceuta, territorio spagnolo in terra d’Africa, dove dormimmo in un pessimo campeggio con toilette alla turca. Indimenticabili i cuori e la freccia di Cupido disegnati sui muri del bagno, beh .... col materiale meno romantico del mondo, ma disponibile immediatamente dopo l’uso della toilette.

La mattina successiva passammo la frontiera ed entrammo in Marocco. La percezione del mondo circostante cambiò di colpo già durante la lunghissima fila per passare la frontiera. Questo paese allora era molto diverso da come lo conosciamo oggi: mendicanti insistenti, gruppi e bande di ragazzi sempre attirati dalle nostre moto e dai nostri bagagli, probabilmente non pericolosi ma abbastanza problematici per noi giovani e inesperti.

Percorremmo la strada per Tetouan e arrivammo a Tangeri. Ci sorprese un gran vociare nel centro abitato, che si levava quando qualcuno notava le nostre vespe con la I di Italia e ci urlava “le Pape est mort!”. Pensammo subito che le notizie in Marocco viaggiavano con un mese di ritardo; quindi rispondevamo “nous savons, merci” e commentavamo “quanto sono indietro qui!”. In realtà, la notizia era fresca, perché era il 29 settembre e il giorno precedente Papa Luciani era morto inaspettatamente dopo soli trentatré giorni di pontificato!

Ci spostammo lungo la strada costiera nei pressi di Larache, sulla costa atlantica. Avevamo con noi solamente una guida, molto hippie, dell’intera Africa che consigliava, tra le altre cose, come intrufolarsi abusivamente nelle piscine degli hotel. Andai a cercare da solo, lungo una strada sterrata, un albergo o un campeggio verso il mare, come suggeriva la guida. Lì incontrai un uomo solitario con il djellaba, l’abito tradizionale marocchino con il cappuccio. Mi dava le spalle, così mi fermai e gli chiesi informazioni. Lui si girò lentamente: aveva avuto il tracoma, una malattia batterica endemica che causa cicatrici oculari.

Alla vista dell’uomo cieco con il cappuccio scuro e gli occhi bianchi ingranai la prima e scappai… forse non ero il “duro” che credevo di essere! L’ambiente, che percepivamo, così differente dal nostro, cominciava a intimorirci ma ci adattammo e dormimmo in un alberghetto. Il giorno dopo partimmo da Larache, che la nostra guida definiva come “ridente cittadina” assistendo alla scena di un camion rovesciato con l’autista ferito e la gente che faceva sciacallaggio del carico. Continuammo per la strada costiera fino a Rabat. Al nostro arrivo in città fummo affiancati da un’Alfa Romeo Spider rossa targata Firenze con alla guida un cordialissimo individuo che ci chiamava dicendo “Bulagna, turtlen… ragazzi, siete arrivati fin qui in vespa? Accostate!”. Dopo due chiacchere sul ciglio della strada, l’uomo ci disse di seguirlo perché ci avrebbe portato in un hotel che conosceva. Lo facemmo fiduciosi: ci portò nell’ottimo albergo, ci accompagnò alla reception e ci raccomandò come ospiti dell’ambasciata italiana, il nostro “accompagnatore”, era infatti un diplomatico.

Nel pomeriggio visitammo la Medina, dove comprammo le tipiche e colorate babouche marocchine. Io presi anche un kaftan per la mia fidanzata, un ottimo regalo perché faceva bella figura ma soprattutto era poco ingombrate. Il nostro bagaglio, infatti, era tutto contenuto in un tascapane militare. Avevamo solo magliette bianche “Fruit of the Loom”, jeans, un maglione, una giacca a vento e, a parte rasoio e spazzolino da denti, nient’altro. Dopo la visita della Medina tornammo a piedi verso l’hotel. A un semaforo, chiedemmo indicazioni ad un automobilista; lui ci fece salire e ci accompagnò fino all’albergo. Per sdebitarci di tanta gentilezza, lo invitammo a bere un aperitivo.

Ci sembrò che lui avesse risposto che sarebbe venuto più tardi e andò via. Eravamo convinti di non aver capito bene il suo francese, così salimmo in camera e facemmo una bella doccia per rimetterci in sesto. Mentre stavamo discutendo della tappa successiva, ricevemmo una chiamata dal maitre, che ci informava che i nostri ospiti erano arrivati e che ci avrebbero atteso per un aperitivo come da nostro invito. Perplessi, ci infilammo jeans, maglietta, babouche e scendemmo per vedere chi fossero i nostri ospiti. Trovammo l’automobilista in abito scuro e la moglie in lungo! Ci volle un po’ di tempo per capire che il signore che ci aveva accompagnato in hotel era andato a cambiarsi e a prendere la moglie per condividere con lei un aperitivo in uno dei migliori alberghi della città, che forse non avrebbero mai potuto permettersi. In quegli anni, infatti, il Dirham marocchino aveva un potere d’acquisto bassissimo rispetto al dollaro, sicché per noi i migliori alberghi e ristoranti erano assolutamente a buon mercato, mentre erano proibitivi per la gente del luogo.

La notte nel comfort dell’hotel ci aveva rigenerato, e alla mattina partimmo presto diretti alle città imperiali di Meknes e Fes. Arrivammo a Fes, dove per errore entrammo con le Vespe nel dedalo di viuzze della Medina, tra le più antiche e grandi del mondo, dove è difficile muoversi anche a piedi. Cercammo di andarcene da quella folla nel più breve tempo possibile, ma ci rendemmo subito conto che l’accelerazione delle nostre moto era rallentata dalla gente che, attaccata ai nostri bagagli, cercava di trattenerci per ottenere elemosine o per venderci merci improbabili. Fu una brutta esperienza, ma riuscimmo di prepotenza a staccarci e filar via. Trovammo una stanza confortevole al Grand Hotel, dove rimanemmo anche a cena, essendo un po’ provati dall’insistenza della popolazione verso i turisti. Io cercavo di nascondermi sotto il cappuccio del colorato giaccone marocchino, Alessandro fingeva di essere sordo-muto mentre, per il biondo Gian Giacomo, era un po’ più difficile confondersi con la gente del luogo. Comunque le nostre Vespe dormivano al sicuro nel garage dell'albergo. Era impensabile lasciarle in strada, a quei tempi.

L’indomani, seguimmo la strada per Taza, Guercif e Oujda, dove avremmo passato il confine per entrare in Algeria. Queste vie meno trafficate e più periferiche uniscono piccoli centri abitati, lo scenario era allora di grande povertà. La strada, a tratti, era desertica fino all’orizzonte, la vespa sul cavalletto con dietro il nulla rappresentava una prospettiva nuova. Anche la guida era diversa: ci sentivamo molto lontani da casa, durante le infinite ore al manubrio mi trovavo spesso a canticchiare “In the desert you can remember your name”, che rimbombando all’interno del casco mi dava una certa energia, un confortante déjà vécu per ricordarmi che già altri erano andati in luoghi desertici e lontani e avevano sperimentato le nostre sensazioni. Si andava piano, si ascoltava il suono del motore a due tempi, attenti a ogni rumore sperando che nulla si rompesse e il nostro viaggio potesse proseguire.

A pranzo mangiammo pollo piccante comprato in una baracca sulla strada: non era male, ma ci procurò una bella dissenteria. Arrivammo a Oujda, ultima cittadina prima del confine, dormimmo in un albergo recente, moderno, nel cui ingresso ricordo trionfavano poltrone in pelle a forma di margherita, di un gusto molto particolare. Le stanze erano spaziose, dormimmo bene. Nella notte feci strani sogni. Gian Giacomo mi disse che mi aveva sentito pronunciare nel sonno la frase "questo è tutto un altro mondo!" forse apprezzavo il confort dell'albergo.

Al mattino seguente raggiungemmo il posto di frontiera di Zouj-Beghal (dalla parte Algerina il valico porta il nome di Akid Lotfi, un colonnello morto durante la guerra d’indipendenza).

In questo tratto di strada vedemmo schierati molti carrarmati, segno della tensione politica tra Marocco e Algeria. Andammo velocemente alla baracca in legno del posto di frontiera per sbrigare in fretta le procedure burocratiche e continuare verso Oran. Consegnammo ai militari i documenti delle Vespe, i passaporti e le patenti internazionali; ne fecero un mucchietto e lo abbandonarono in un angolo della scrivania, come se noi non fossimo davanti a loro ad aspettare. Ci guardavano e non facevano niente, nessun controllo, nessun timbro sul passaporto. Provammo a chiedere se fosse tutto a posto, ma non ci risposero. Allora aspettammo diligentemente ma non succedeva niente: eravamo fermi e i nostri documenti impilati sul tavolo. Quando il tempo di attesa iniziò a sembrarci davvero eccessivo, cominciammo a preoccuparci e a innervosirci. Tirai allora fuori dalla tasca il pacchetto di sigarette e mi accesi una Benson Hedges per cercare di rilassarmi. Gian Giacomo notò che il militare fissava il pacchetto dorato con particolare interesse e mi suggerì di provare a offrirgliene una. Sembrava una buona idea per sbloccare la situazione: “do you smoke?”. Accettò la sigaretta, ne chiese qualche altro pacchetto, poi timbrò i passaporti e ci augurò buon viaggio.

Risalimmo in sella, eravamo un po’ in ritardo in questa tappa. In Algeria percepimmo subito un’atmosfera diversa da quella marocchina, la gente ti guardava passare ma non ti chiamava, non cercava di fermarti, non era abituata ai turisti e comunque non cercava di vendere o chiedere elemosine. Questo atteggiamento più distaccato e meno amichevole, ci preoccupava, per questo preferimmo passare per le più trafficate strade principali. Ci dirigemmo verso Sidi-Bel-Abbes, fermandoci solo per i rifornimenti: tenevamo sempre piene anche le taniche di ferro, che avevamo fissate sui portapacchi perché non avevamo la certezza di trovare benzina.

Viaggiavamo verso Oran, lungo una statale deserta, quando, dal nulla, apparve il nemico numero uno di ogni motociclista: il possibile caso funesto, la sfortunata minaccia di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Una Peugeot 504 bianca provenne dalla direzione opposta. Gian Giacomo mi precedeva di circa 200 metri. Poco prima che si incrociassero, vidi che la Peugeot cominciò a sbandare prima a destra e poi a sinistra, sfiorando la Vespa del mio amico. Ho il ricordo come di un video rallentato. La osservavo mentre puntava su di noi, con sbandate sempre più accentuate. Frenai e sterzai verso il ciglio della carreggiata, fino a fermarmi. L' auto fece uno spettacolare testa-coda e si arrestò pochi metri davanti a noi. Ne scesero tre giovanotti molto allegri ed eccitati, che forse viaggiavano in stato di alterazione. Pericolo scampato. A volte è questione di pochi metri o di pochi secondi, e una felice vacanza si può trasformare in una tragedia. Ci andò bene. Omettemmo di raccontare questo episodio ai nostri genitori, nella successiva telefonata.

Arrivammo ad Oran alla sera, trovammo un ristorante che ci sembrava di gran lusso, ma la cena fu pessima. Inoltre, due di noi avevano mal di pancia e diarrea, forse ricordo del pollo piccante del giorno prima, e avrebbero voluto quindi mangiare poco, ma non fu possibile perché la regola del ristorante era di ordinare un pasto completo anche se non si desiderava mangiare abbondantemente. Ricordo infatti che il cameriere portava le varie portate, ce le mostrava e noi facevamo cenno di riportarle via. Pagammo ogni cosa ma mangiammo pochissimo, il cambio era molto favorevole, comunque.

Chiedemmo indicazioni per un hotel e ci dissero che non ce n’erano. La situazione si fece quindi difficile perché la ricettività alberghiera era limitatissima ed era quasi impossibile trovare un hotel dove dormire. Girovagammo per la città finché vedemmo una scritta “Hotel”, illuminata da una luce fioca, attaccata al muro di un condominio popolare. Non avevamo trovato alternative e così finimmo in un posto terrificante. Un alberghetto, forse un mezzo bordello; si saliva la scala del condominio e al primo piano c’era l’insegna di questa locanda. Un locale d’ingresso con un paio di poltrone con il rivestimento stracciato e un tavolo dove sedeva una vecchia, dall’aspetto poco raccomandabile. Aveva dei bigliettini con i numeri delle camere. Ci fecero prima vedere una stanza al piano terra. Aprimmo la finestra e notammo che dava su un lucernario, e l'immondizia arrivava fino al davanzale quindi esigemmo di vederne un'altra. La vecchia, ridacchiando, ci accontentò. La stanza era orribile, sporca; le lenzuola erano state cambiate ma non arrivavano fino in fondo al letto. Praticamente gli ultimi quaranta centimetri, quelli dedicati ai piedi, erano considerati non degni di cure, probabilmente sarebbe stato troppo impegnativo fare un bucato soddisfacente. Quindi laggiù campeggiava la pura gommapiuma. Non si poteva chiudere a chiave la porta. Spostammo allora il pesante armadio per bloccare l’ingresso: ne usci un topo, che si infilò sotto il letto. Non riuscimmo più a trovarlo, ma avevamo un balconcino dal quale saremmo potuti scappare in caso di necessità. Prendemmo insomma le misure per una possibile fuga. Non eravamo tranquilli quella notte, sentimmo delle urla e strani rumori, dormimmo vestiti con il casco e i guanti!

La mattina partimmo presto diretti ad Algeri, che distava circa 450 chilometri. Ci portammo sulla costa e a fine giornata ci fermammo a Zaralda, una località balneare a pochi chilometri da Algeri. Lì trovammo un grande hotel internazionale utilizzato da uomini d’affari, un enorme complesso con più ristoranti. A quell’ora della sera, solo uno era ancora aperto. Ci portarono il menù, quello della cucina internazionale. Ordinammo con gioia tre cotolette alla milanese, le aspettammo una buona mezzora e alla fine arrivò la sorpresa: la cotoletta alla milanese era una bistecca, ricoperta di spaghetti al pomodoro, con sopra un uovo fritto, un piatto impossibile da apprezzare. Forse cominciavamo a essere stanchi, oppure l’ambiente ci intimoriva un po’. Decidemmo così di proseguire per Costantine senza visitare Algeri: che peccato! Sarebbero stati più di quattrocento chilometri, ma ormai volevamo raggiungere Tunisi per finire il nostro viaggio. I piaceri del turismo erano passati in secondo piano. Passammo per Setif e raggiungemmo nel pomeriggio la bellissima Costantine, piena di ponti che uniscono diversi rilievi separati da strette gole.

Girammo in Vespa qua e là per il centro città cercando un buon albergo per la notte: fu una sorpresa sentirci rispondere che era sempre tutto pieno e non avevano camere disponibili. O avevamo beccato la coincidenza con una qualche manifestazione, oppure eravamo talmente impolverati da non essere considerati ospiti degni di essere accolti. Cercammo ovunque e poi finimmo alla stazione, pensando che nei pressi avremmo trovato un hotel. Andammo a chiedere al bar, dove i due simpatici gestori ci proposero di dormire lì. Srotolammo i sacchi a pelo sul pavimento e ci sistemammo così per la notte. I due ragazzi ci offrirono dell’uva e ci fecero ascoltare della musica araba, poi uno di loro uscì e uno rimase con noi e le nostre Vespe, anche loro nel bar.

È incredibile ripensare oggi alla fiducia nel prossimo che allora avevamo: eravamo chiusi dentro il bar della stazione con gente sconosciuta, ma eravamo sicuri delle loro buone intenzioni, del gesto di solidarietà che ricevemmo. Sul pavimento, tra i tavoli, però dormimmo malissimo. All’indomani il ragazzo che era rimasto con noi ci fece il caffè e riattaccò con la musica. Gli offrimmo una stecca di Benson-Hedges, che non volle accettare. Ci chiese però di essere portato sulla Vespa per fare un giro davanti al ritrovo della sua compagnia, e naturalmente lo accontentammo. Ricordo ancora il suo sorriso da un orecchio all'altro, radioso e orgoglioso di farsi vedere dagli amici sullo scooter.

Il viaggio stava volgendo al termine e ormai più che del turismo stavamo facendo un rally a tappe tiratissime per raggiungere la nostra meta finale, il nostro obiettivo. Ci eravamo anche resi conto della scarsa ricettività e della difficoltà di trovare sistemazioni decenti che offriva allora l’Algeria; inoltre cominciavamo a sentire la stanchezza e ad aver voglia di tornare a casa.

Partimmo così per l’ultima tappa verso Tunisi, passammo per Annaba sulla costa: lì, in un ufficio di cambio, ci liberammo dei Dinari algerini perché non potevano essere riconvertiti in altre valute.

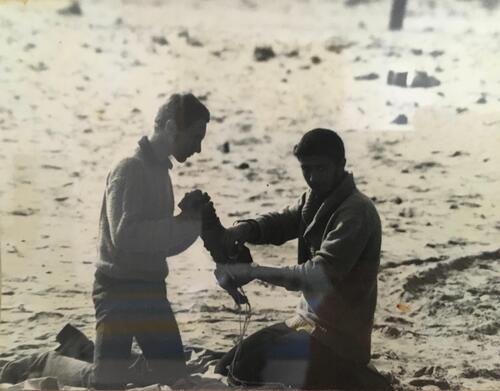

Da Annaba partiva una strada che attraversava un territorio di confine senza alcuna struttura e con strade bianche. Io presto forai la ruota posteriore: la cambiammo e proseguimmo per questa strada non asfaltata, che saliva in collina. Vi trovammo dei grossi tori che dormivano sulla strada impedendoci il passaggio, ma poi riuscimmo a trovare un varco. Arrivammo al posto di frontiera, praticamente una baracca con militari in divisa stile legione straniera: ovunque c’era scritto che non era consentito cambiare valuta. Dopo il controllo dei passaporti, non trovammo più Alessandro… finché si aprì una porta e lo vedemmo in mutande: l’avevano beccato mentre cercava di cambiare della moneta algerina, che si era trovato ancora in tasca, con gli occupanti di un’auto in ingresso in Algeria. Lo avevano perquisito. Ci radunarono allora con modi minacciosi, forse pensando che fossimo loschi individui, spacciatori o trafficanti, e smontarono le vespe facendoci perdere almeno un’ora prima di lasciarci proseguire il viaggio ed entrare finalmente in Tunisia.

Prendemmo la strada più a nord, verso il mare, per Tabarka e Mateur: mancavano circa 150 chilometri per arrivare a Tunisi, la meta del nostro viaggio. Ricordo una strada nella campagna, nel verde, poi la salita di un colle e la visione di Tunisi dall’alto. Dopo pochi chilometri saremmo giunti al traguardo, ce l’avevamo fatta!

Arrivammo nel tardo pomeriggio e ci dirigemmo subito nel centro città alla ricerca di un hotel. Lo volevamo confortevole per rilassarci in attesa del giorno della partenza della nave che ci avrebbe portato a Genova. Il centro di Tunisi è tagliato dalla lunga e dritta avenue Bourguiba (primo Presidente della Tunisia moderna dopo le lotte per l’indipendenza). A metà del viale vedemmo un bel grattacielo con scritto Hotel Africa, un perfetto cinque stelle per concludere il viaggio in bellezza. Davanti all’hotel sostavano un paio di limousine con bandierine che avevano tutta l’aria di auto diplomatiche di un certo livello. Entrò Alessandro per chiedere la disponibilità di una camera; io e Gian Giacomo lo aspettammo fuori sulle Vespe; lui tornò soddisfatto perché non c’erano problemi avevano camere disponibili, in ottobre a Tunisi i turisti non erano tanti. Cominciammo a scaricare qualche bagaglio ed entrammo tutti insieme. La notte precedente passata sul pavimento del bar e le migliaia di chilometri di Vespa forse ci avevano abbruttiti, eravamo sporchi e impolverati, il nostro aspetto evidentemente non andò a genio al personale della reception e, dopo averci squadrato più volte, ci comunicarono che era tutto pieno e non avevano più camere libere per noi.

Trovammo sistemazione, quasi di fronte, in un piccolo e confortevole hotel in stile liberty. Il giorno dopo cominciarono imprevisti che non avevano a che fare con l’affidabilità delle nostre vespe. Ci recammo infatti agli uffici della Tirrenia, la compagnia marittima della nave che avremmo dovuto prendere per Genova, dove ci informarono che uno sciopero bloccava tutte le partenze per l’Italia. Ci dissero che non potevano fare previsioni e di passare ogni giorno per avere informazioni. Decidemmo di stare calmi e goderci un po’ di meritato riposo.

Ne approfittammo per visitare la Medina di Tunisi e andare sulla costa a vedere le rovine di Cartagine. Alessandro decise di prendere il primo aereo per l’Italia e partire. Nei giorni successivi cominciammo a preoccuparci di non riuscire a tornare, perché allora questi scioperi potevano durare anche settimane. Decidemmo di piantare la nostra tenda sulla spiaggia de La Goulette per controllare direttamente i movimenti delle navi. Lì facemmo gruppo con alcuni italiani, anche loro in attesa della nave per Genova. C’erano dei farmacisti di Rimini, molto simpatici, e uno strano tipo, romano, che sembrava un po’suonato: viaggiava solo, vestito con una divisa militare color kaki e un fez in testa, diceva di essere armato e di aver attraversato il deserto del Sahara con una Land Rover 110, arrivava da Tamanrasset, si atteggiava a grande esperto d’Africa e di deserti. Certamente un personaggio particolare. Conoscemmo poi Gianni e Renata, lui di Siracusa, lei di Venezia, che avevano fatto il nostro stesso viaggio in autostop: ci rivedemmo l’anno dopo a Siracusa, per la festa di Santa Lucia, andammo a trovarli in moto (ma avevamo delle BMW).

Eravamo accampati sulla spiaggia. Una volta dormimmo anche nel salone di una casa sul lungomare de La Goulette, ospiti di un italiano che qualcuno del gruppo aveva conosciuto. Passarono così diversi giorni, forse una settimana, forse più, sempre in attesa della nave, sempre a chiedere informazioni. Ogni paio di giorni cercavamo anche di dare nostre notizie a casa. Finalmente, una sera, qualcuno disse di aver sentito che una nave per Genova sarebbe forse partita, e in effetti l’indomani la situazione pareva sbloccata: riuscimmo infatti a caricare le vespe sulla nave e a salpare con un traghetto tunisino.

Arrivammo al porto di Genova la mattina successiva e notammo, con una certa soddisfazione, che i nostri doganieri controllavano con grande attenzione documenti e bagagli dei cittadini tunisini e africani che entravano in Italia, mentre a noi dissero “avanti ragazzi bentornati a casa!”: tutto il mondo è paese.

Un ultimo pranzo sulle colline dietro a Santa Margherita con il gruppo di italiani, poi ci salutammo per andare ognuno per la propria strada, “on the road again… please don’t you cry no more”, eravamo diventati grandi? Avevamo tante persone da rivedere, tante cose da raccontare e da fare, ma ogni cosa a suo tempo, ora guidavamo rilassati a sessanta all’ora, come un pilota, dopo la vittoria, assaporando il giro d’onore, con i camperos di Barcellona, gli adesivi Vespa Mateu, mezza scatola di Montecristo n°1, le babouche marocchine, il kaftan e tanti ricordi, respiravamo profondamente ascoltando il suono perfetto del due tempi che ci riportava a casa.

Marco, Alessandro, Gian Giacomo

Me l'hanno rubato sotto casa e lo piango ancora come fosse mancato un parente.

Ho ritrovato il telaio ma i costi per un riassemblaggio sono davvero proibitivi (per un motore 200 funzionante ci vogliono anche 1000euro).

Sostituito con un Typhoon 180 da maranza e con un anonimo e asettico plasticone giapponese penso che ancora oggi la Vespa con le marce sia uno degli scooter migliori in circolazione.

Il mio 200 filava e allungava in terza piena su salite dove l'SH arranca con il fiato corto.